Schritt 3:

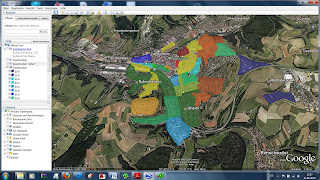

Nachdem die einzelnen Flächen miteinander verschmolzen waren ging es noch darum die einzelnen Flächenbilnazen generieren zulassen.Hierzu wurde unter dem "Reiter" Vektor "Geoverarbeitungswerkzeuge" --> auflösen die kompletten Flächen zu einer einzigen Fläche zusammnegefasst und als Nutzungsbilanz abgespeichert.Als nächstes wurde der neu entstandene Layer in das Projekt geladen.Nun wurde unter "Eigenschaften" des Layers "Nutzungen" "auf Stil speichern" geklickt abgespeichert und in das Projekt geladen.Dies dient dazu, die Flächenangaben jeweils für die einzelnen Kategorieren generieren zu lassen.Nun wurde über die Attributtabelle der feldrechner geöffnet um die jeweilige Rechenoperation durchzuführen.Die Angabe wurde auf Dezimalzahlen und zwei Nachkommastellen festgelegt.